Oleh ; Marah Sakti Siregar

BERITAMALUKU.COM, Jakarta – Cuaca di Jakarta dan Tangerang, pada Jumat, 7 November 2025 Sore itu begitu cerah, terang dan jernih menjadi momen indah tak terlupakan. Setelah belasan tahun tak bertemu tatap muka, saya bersama istri Hj Diani Ratna Indrawati, dan sahabat lama kami Mas Ghoffar Ismail, akhirnya bisa bertemu dan berpelukan lagi dengan Gantyo Koespradono—wartawan senior, berusia 68 tahun, dan kini menjadi bisu akibat terkaman kanker yang ganas di laringnya.

Cluster Cemara No 12 Taman Royal 3 Tanah Tinggi, Kota Tangerang, berlangsung dengan haru tak tertahan. Senang bercampur pilu, begitu melihat realitas kondisi mantan wartawan Media Indonesia (1988-2012), sebelumnya di Harian Angkatan Bersenjata dan Majalah Ekonomi Progres itu. Ia tampak lebih kurus. Dan di bawah jakun di tenggorokannya tampak bolong kecil dan selang yang terpasang di hidungnya. Itulah alternatif jalan pernafasan dan saluran makanan yang dibuat Tim dokter THT yang harus diterimanya pasca operasi pengambilan laring. Yakni, kotak suara yang terletak di wilayah leher, di antara tenggorokan dan batang tenggorokan.

Laring Mas Gantyo terpaksa diambil tahun lalu akibat adanya serangan tumor ganas. Namun, suasana haru di awal pertemuan kami, segera sirna setelah komunikasi mulai lancar. Berganti dengan gelak tawa dan senda gurau. Ini sekaligus membuktikan bahwa ikatan persahabatan kami sejak era 1980-an sampai sekarang tak pernah pudar.

Belasan tahun pisah, kami bertemu di kediaman Mas Gantyo yang sederhana tapi resik. Lingkungannya rada sepi namun suasana rumah saat temu muka terasa hangat. Sobat kami itu didampingi istrinya yang ayu dan setia: Mbak Ipung. Nama lengkapnya: Christiana Purwati.

Mereka menikah Tahun 1986 dan dianugerahi Tuhan sepasang anak. Yang pertama, Putra Ananda Purwapradana, yang sudah memberi mereka dua orang cucu.

Sedangkan anak kedua, Danielisa Putriadita, yang juga sudah menikah, memberi ayah dan mamanya dua orang cucu.

Si Bungsu dengan nama panggilan Dani itu, mengikuti jejak ayahnya sebagai wartawan. Dani sekarang bekerja sebagai wartawati di Kontan, koran, situs dan e-paper, yang fokus pada berita Ekonomi & Bisnis, milik Grup Kompas-Gramedia.

Awalnya, komunikasi kami dengan Mas Gantyo, agak canggung. Maklum, Mas Gantyo tak bisa bicara lancar seperti dulu. Ia kini bicara mengandalkan kotak papan tulis kecil sebagai alat bantu. Setiap ingin bicara, ia menulis cepat dengan pena di kotak papan tulis kecil itu. Lalu ditunjukkannya sering sambil tersenyum lebar kepada lawan bicaranya.

Kami pun menjawab pertanyaannya. Mas Gantyo menyimaknya dengan penuh perhatian. Ia jelas memahami jawaban lawan bicaranya. Maka, obrolan kami pun mengalir lancar. Ruangan keluarga tempat kami ngobrol segera dipenuhi gelak tawa. Sense of humor Mas Gantyo yang dulu kerap menggelitik kini masih utuh.

Ia, misalnya, meledek saya habis-habisan. Itu karena dulu pacaran naik bajaj—kendaraan roda tiga yang kini hampir punah di Jakarta. Dalam mimik dan gestur wajah yang lucu, sobat lama itu, saya tangkap seperti mengatakan: “Kamu dulu pacaran romantis dan irit banget. Pacaran naik bajaj ke mana-mana!”

Saya dan isteri langsung tertawa terkekeh-kekeh begitu sama-sama membaca dan menafsirkan tulisan Mas Gantyo.

Tak ketinggalan, dia kemudian mengungkit cerita lama Mas Ghoffar. Saat pertama kali berhasil, “mencipok”–diksi yang ditulisnya di papan kecil– untuk kata mencium– Mira, sahabat isteriku, sesama mahasiwi STP, yang kemudian menjadi istri Mas Ghoffar.

Kami bertiga pun langsung tergelak membaca canda itu, sementara Mbak Ipung ikut tersenyum sambil menggelengkan kepala.

Kenangan masa lalu kembali mengalir deras. Pada 1980-an, kami pernah tinggal serumah di Jl. Kemuning, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

Kami berlima: saya, Mas Gantyo, Mas Ghoffar Ismail, Putu Laxman Pendit–kini mukim di Melbourne, Ausie–dan Almarhum Bernard Siregar, salah satu teman yang cerdas dan rajin menulis buku harian.

Ingatan melayang ke masa-masa ketika kami lima orang muda idealis dan penuh mimpi itu berkumpul untuk studi dengan harapan membangun masa depan yang gemilang. Kala itu kami sama-sama mahasiswa tingkat akhir di Sekolah Tinggi Publisitik, Jakarta (kemudian berganti namanya menjadi IISIP– Institut Ilmu Politik dan Ilmu Sosial, Jakarta).

Kebetulan juga sama-sama diangkat Rektor STP Bapak A.M Hoeta Soehoet menjadi asisten dosen untuk membantu dosen mata kuliah Ilmu Jurnalistik dalam praktik kerja (Latihan Kerja Jurnalistik). Tugas spesifiknya mendampingi dan mensupervisi latihan/praktik para mahasiswa yang mau meraih gelar Sarjana Muda (BA).

Rumah kontrakan di Kemuning itu jadi saksi bisu “petualangan” kami. Pada seputar tahun 1982 itu, saya kerja di Majalah Berita Tempo, Alm Bernard Siregar, di Majalah Gadis, Mas Gantyo di Majalah Ekonomi Progres, Mas Ghoffar Ismail, ASN di Direktorat Hak Paten dan Merek Departemen Kehakiman, dan Putu Laxman, aktivis mahasiswa yang rajin dan suka membuat kegiatan seni. Nyaris setiap malam ada saja diskusi politik atau masalah apa saja yang sedang jadi perhatian para mahasiswa di rumah kontrakan kami. Sebab, nemang terbilang sering para mahasiswa yang lebih muda mampir ke rumah Kemuning itu. Untuk silaturahim atau mendiskusikan masalah kegiatan kemahasiswaan yang terkadang terkekang oleh aturan rektor.

Termasuk jika di kamous mau ada kegiatan kemahasiswaan atau pemilihan pengurus Senat atau BPM (Badan Perwakilan Mahasiswa). Bisa jadi, karena di Jalan Kemuning kala itu memang bermukim para aktivis senior mahasiswa STP. Dari ketua umum Senat, pengurus Senat sampai anggota BPM. Beredar gosip waktu itu yang menyebut-nyebut rumah Kemuning itu adalah markas “caucus” kecil STP- IISIP, yang bisa menyaring dan menggolkan siapa pun mahasiswa yang mau jadi ketua dan pengurus Senat atau BPM STP. He he he.

Masih sama kami ingat juga, kegiatan diskusi di Kemuning sering berlangsung sampai larut malam, sambil makan cemilan, nasi goreng atau mi instan bareng-bareng. Para mahasiswa senior dan yunior itu seperti sedang sama-sama berikhtiar menghimpun energi untuk mewujudkan mimpi besar mereka menjadi jurnalis profesional atau praktisi media yang berpengaruh di jagat media. Ingatan pada masa tahun 1980-an kembali terbangunkan saat berbincang- bincang dengan Mas Gantyo.

Tak terasa hampir dua jam kami bercengkerama. Klimaksnya terjadi ketika tiba-tiba Mas Gantyo bangkit dari kursinya. Tanpa berkata sepatah pun. Ia berjalan pelan ke sudut ruangan, dan langsung duduk di depan organ/pianonya. Jari-jarinya kemudian lincah menari-nari di atas tuts. Melantunkan dentingan sebuah lagu yang cukup kami kenal: You Raise Me Up. Ini lagu rohani amat populer yang dibawakan Josh Groban.

Mas Gantyo melantunaknya dengan begitu indah dan penuh perasaan. Meski tak bisa bernyanyi, nada-nada itu seolah berbicara: tentang ketabahan, harapan, dan syukur. Kami semua terdiam, terharu. Air mata hampir meneteskan, tapi kami tahan dengan senyuman.

Ah, Mas Gantyo…

Sobat yang senantiasa menyenangkan. Keterampilannya lengkap: wartawan ulung, pianis yang berbakat, penulis buku yang produktif dan pencipta lagu yang inovatif.

Yang terakhir ini, memang mengejutkan kami. Sebab diam- diam Mas Gantyo—yang sejak dulu peminat kuat musik keroncong, penyanyi idolanya Sundari Sukotjo—kini aktif juga menciptakan lagu dengan bantuan AI (artificial intelligence).

Dia memanfaatkan aplikasi Suno. Lalu menuliskan lirik-lirik lagu dalam berbagai genre: pop, keroncong, lagu gembira untuk anak-anak, hingga rohani.

Aplikasi Suno kemudian mengolah aransemen musiknya. Total ciptaan Mas Gantyo sekarang sudah mencapai sekitar 80 lagu. Ada dua contoh lagu ciptaannya sempat diperdengarkan pada kami. Lagu yang memikat dan enak didengar.

“AI bantu aransemen, tapi ide dari hati dan pikiran kita,” tulisnya, bangga di papan tulis.

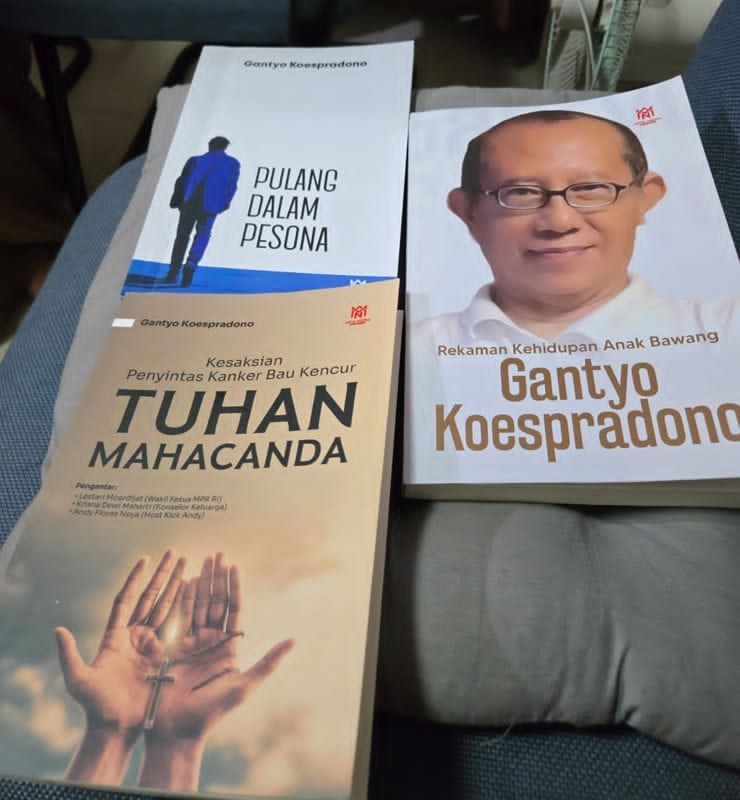

Sekitar dua jam lebih kami bercengkerama, seperti tak ada bahan cerita yang terlewatkan. Mas Gantyo, penyintas kanker yang tangguh. Tak pernah mengeluh. Ia justru produktif luar biasa. Sebagai penulis, ia telah melahirkan sejumlah buku, termasuk otobiografinya dan pengalaman hidupnya sebagai survivor kanker laring.

Kini, dia sedang menanti cetak buku terbarunya: “Hidup Baru Bersama Kanker.”

Meski bisu, suaranya tetap bergaung lewat tulisan dan musik. Juga mungkin lewat tawa kami. Serta bisa jadi lewat tulisan ini.

Pertemuan kami seakan mengingatkan sebuah pesan: persahabatan sejati tak butuh kata-kata. Cukup hati yang saling paham.

Sampai jumpa lagi, Mas Gantyo dan Mbak Ipung.(*)